NOTICE

高額化する医療費を支えるセーフティネット

高額療養費制度が10年ぶりの見直しへ

高額療養費制度とは、医療費の家計における負担が重くならないよう、ひと月当たりの医療費の額に上限を設け、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が一定の額を超えた場合、超えた額が支給される仕組みです。その制度の見直しが約10年ぶりに行われます。

全世代型社会保障構築の観点から よりきめ細かな応能負担へ

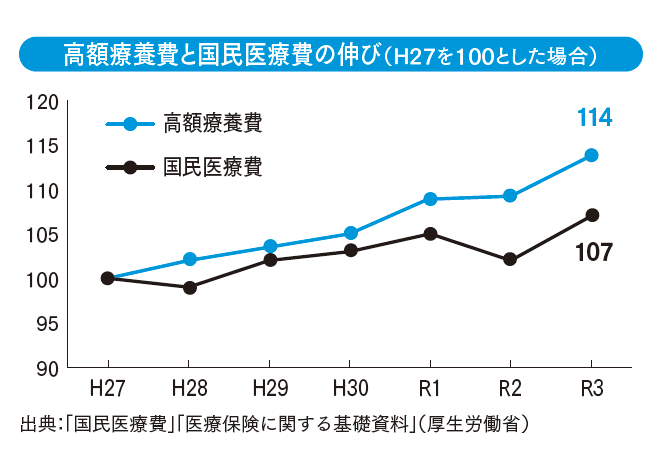

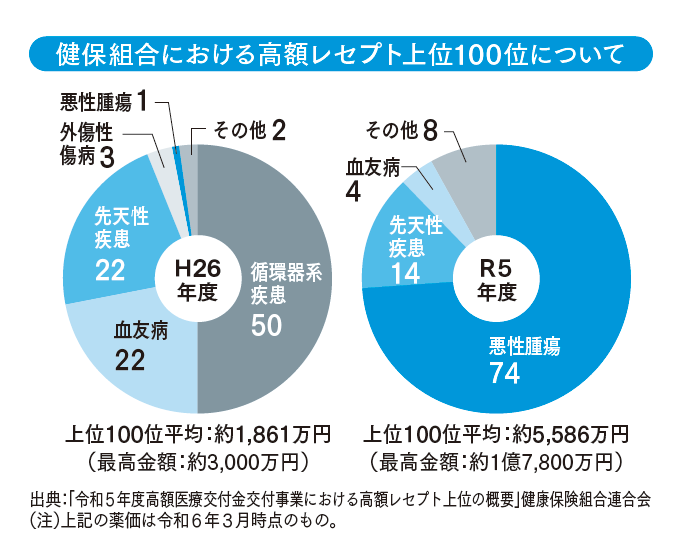

高額療養費の総額は、高齢化の進展や医療の高度化、高額薬剤の開発・普及などにより年々増加(総医療費の6〜7%)し、伸びも大きくなっています。しかし、高額療養費の自己負担限度額の上限は実質的に維持されてきたことなどから、医療保険制度における実効給付率(実際に賄われる割合)は上昇の一途をたどっています(平成27年84.84%→令和3年85.46%)。

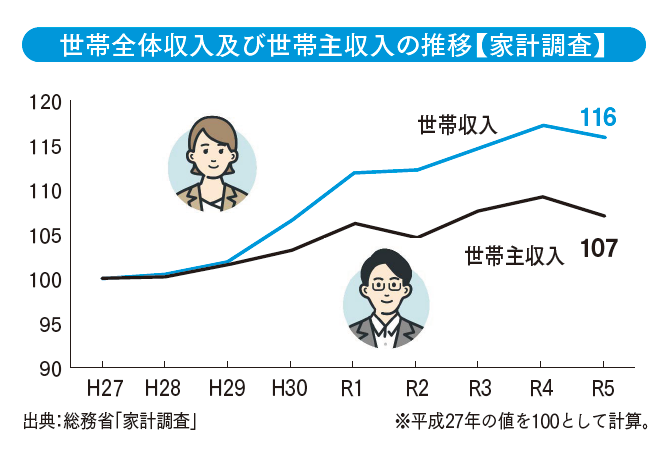

前回、制度の見直しが行われた約10年前(平成27年)と比べると、制度を取り巻く状況は大きく変化しました。物価上昇や賃上げなどによる世帯主収入の増加や世帯収入の増加がみられる一方で、物価上昇から保険料負担の軽減を求める現役世代の声もあります。

今回の改定では、高額療養費のセーフティネットとしての役割を維持しつつ、健康な方を含めたすべての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、❶高額療養費の自己負担限度額の一定程度の引き上げ、❷所得区分の細分化が行われます。

能力に応じて全世代が支え合う全世代型社会保障を構築する観点から、負担能力に応じた負担を求める仕組みとされます。

具体的には、平均的な収入を超える所得区分は、平均的な引き上げ率よりも高い率で引き上げる一方で、平均的な収入を下回る所得区分の引き上げ率は緩和するなど、所得が低い方に対して一定の配慮が行われます。

自己負担限度額は8月から引き上げ

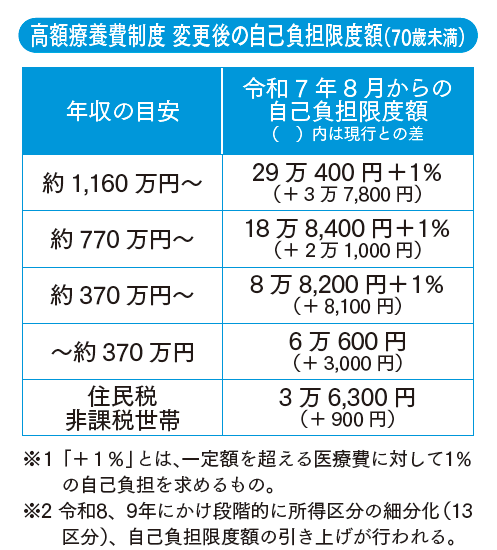

こうした考え方により、昨年末決定した改定内容では、例えば年収約370~770万円(70歳未満)で限度額8万8,200円程度、現行制度より8,100円の引き上げになります。その他の年収の目安の区分は左表のとおりで、今年8月より変更となります。

今回の改定による財政影響については、保険料は総額▲3,700億円、加入者1人当たりの保険料軽減額(年額)は▲1,100~▲5,000円、実効給付0.62%と試算されています(粗い推計)。